Wenn sich die Welt mal wieder schneller dreht als die Medien darüber berichten können, kann eine ortsbezogene Suche Einsichten verschaffen.

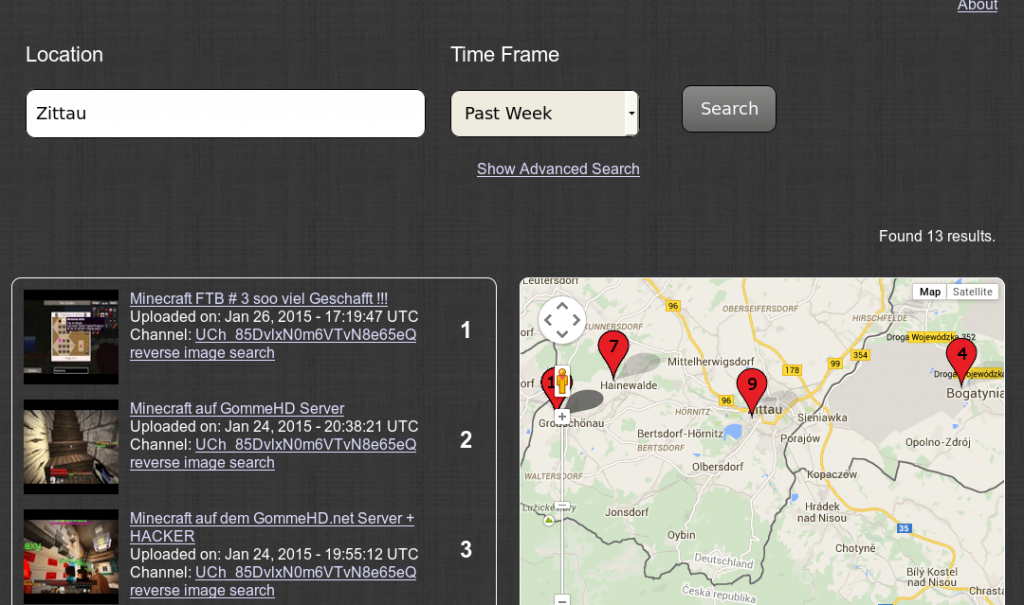

YouTube hat auf Grundlage seiner aktuellen API nun eine Web-Anwendung namens Geo Search Local entwickelt, mit der die jüngsten Uploads in Abhängigkeit von Geo-Koordinaten oder Ortsnamen angezeigt werden. Die Suche kann durch Suchbegriffe, den Einzugsradius von 1-1000 km und Zeiträumen zwischen einer Stunde und einem Jahr eingegrenzt werden. In die Suche einbeszogen werden können jedoch nur Videos, die mit Ortsangaben/Geodaten getagt sind.

Derzeit kann man sich die zum Beispiel Videos von den Kampfhandlungen in der Ostukraine suchen. Aber auch die regionale Suche in sehr ländlichen Regionen hat seinen Charme.

Der Quellcode ist bei gitHub zu finden.