Im Herbst 2010 nahm ich an einer Tagung mit dem Titel »Erinnerungs- und Gedenkorte (nicht Landschaften!) im Dreländereck Polen – Tschechien – Deutschland« teil. Die Tagung fand in Großhennersdorf statt und wurde von der dort ansässigen Umweltbibliothek unter der Leitung von Andreas Schönfelder ausgerichtet. Ich hatte damals auch hier darüber berichtet und meine Vortragsfolien zur Verfügung gestellt.

Im Anschluss an die Tagung wurde ein Tagungsband kuratiert, der nun endlich vorliegt. Wie unterschiedlich die Geschwindigkeiten sein können, in denen wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht werden, überraschte mich sehr. In der Informatik kommt es auf wenige Monate an, in der Geschichtswissenschaft kommt es auf Jahre und Jahrzehnte nicht so sehr an – so lange einen die Geschichte nicht wieder einholt. Gerade in Sachsen gilt es die Erinnerungs- und Gedenkkultur zu weiter zu entwickeln. Nach dem die meisten Zeitzeugen der NS-Zeit verstummt sind, finden wir nur noch Ort vor, die uns ohne eine historische Aufarbeitung und intensive Forschung kaum ansprechen. Es handelt sich oftmals um Orte, die heute einer anderen Nutzung überführt wurden oder brach liegen. Diese Ort können uns aber etwas mitteilen, wenn wir mit ihnen vergangene Geschehnisse verbinden und mit ihnen Menschen in Beziehung bringen können. Das vorliegende Buch vermag uns helfen, von Orten und Plätzen im Dreiländereck angesprochen zu werden, die uns zuvor bedeutungslos erschienen.

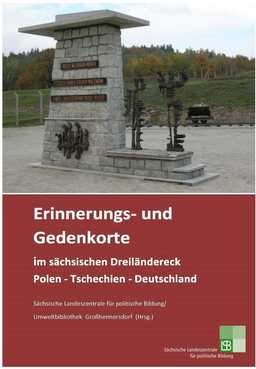

Diese Publikation geht zurück auf eine Tagung zur Erinnerungs- und Gedenklandschaft im Dreiländereck Polen – Tschechien – Deutschland. Es werden Forschungsarbeiten, dokumentierte Spurensuche-Projekte und auch die Arbeit von Gedenkstätten in der Grenzregion vorgestellt. Um Lesern den Kontext und die Relevanz der mit dem Band verbundenen Thesen plausibel zu machen, wurden zusätzlich Darstellungen ausgewiesener Kenner der nationalen Prozesse für eine Erneuerung der jeweiligen Erinnerungs- und Gedenkkulturen seit den großen Umbrüchen von 1989/1990 aufgenommen.

Der Sammelband ist kostenlos bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung zu erhalten.