Wann: Freitag, 28. Februar 2014; 18:00 – 20:00

Wo: Kamenzer Straße 52 (EG), Dresden

Von wem aus: C3D2/CCC und andere

Ziel: Bereitstellung und Nutzung von öffentlichen Daten in Dresden fördern

Category: Tech

Arbeitskreis Learning Analytics in der Fachgruppe E-Learning legt los!

Zur DeLFI 2013 an der Universität Bremen gegründet und durch einen großartigen Workshop flankiert fiel heute der Startschuß für den Arbeitskreis Learning Analytics. Der Horizont Report für 2014 wähnt die Anwendung von Analysemethoden in Lernkontexten ja bereits in greifbarer Nähe. Ich persönlich bin da eher skeptisch, zumindest was Sachsen anbelangt. Die Daten, die man durch die BPS Gmbh zur Nutzung des sachsenweit eingesetzen Lernmanagementsystem OPAL erhält sind unbrauchbar.

Bis zum nächsten Workshop bei der DeLFI 2014 in Freiburg werden nun Anworten zu kurz- und längerfristigen Herausforderungen, spezifischen Fragestellungen / Projekten / Ergebnissen sowie Werkzeugen erbeten.

Mich persönlich interessieren die Methoden seit dem ich Feldstudien zu videobasierten CSCL-Scripts durchführe und aus den Datenbergen schlau werden möchte. Mangels Literatur und Software muss man sich da bislang eine Menge selber entwickeln. Das fängt beim Logdatenformat an, geht über die Auswertungsalgorithmen und -methoden je Videoplayer, bis hin zu aussagekräftigen Visualisierungen.

Mehr dazu werde ich im Workshop »Praktischer/praktizierter Audio- und Videoeinsatz in der Lehre« zur Pre-Conference der GML in Berlin vorstellen (13. März 2014) und beim Symposium VIDEO am 24. April in Graz erläutern.

Mendeley Analytics – part 2

After breaking into the simple Mendeley Database to obtain the most frequent authors and co-authors I started another attemt to rank the journals by it occurance. The resulting bubble visualisation is not the best reprsentation to quickly grasp the information but it gives you an overview on how focused your literature collection is. In my case I realised the brought span of collected journals. Even the most frequent journals do not count more then 11 articles.

The result can help to fell a decision of the right journal in order to avoid reviewer comments like „Also, you often cited other technology journals, but only cited one source from our journal. You may want to consider submitting to a journal that you cited most often in your paper“.

By analysing the data I found another prupose to use the database. Due Mendeley does not offer any function to valitdate completness of meta data such a features could be implemented outside of the Desktop application. By BibTex to render the citations I usually get complains about missing attributes.

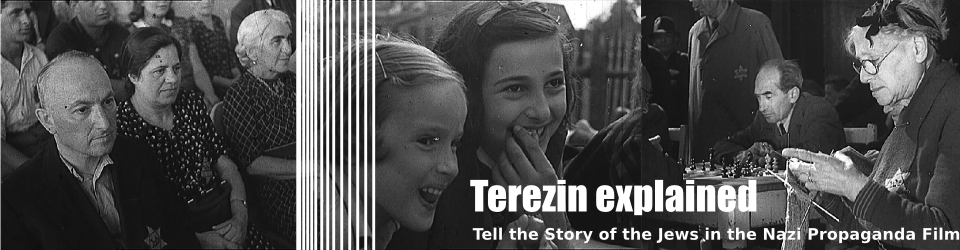

„Terezin explained“ steht bei Startnext in den Startlöchern

Derzeit haben wir nur noch 18, 11 4 die Mindstanzahl an Fans erreicht, damit das Crowdfunding für die Digitalisierung des Theresienstadter Filmdokuments bei startnext losgehen kann. Siehe funding page.

Der NS-Propagandafilm „Theresienstadt: Eine Dokumentation aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“(1944) ist das einzige erhaltene filmische Dokument aus einem Konzentrationslager. Wir wollen diesen Film für den Einsatz als Lernmedium kommentieren und historisch einordnen. Durch eine Anreicherung mit geographischen und biografischen Informationen möchten wir eine tiefgründigere Auseinandersetzung mit dem Film ermöglichen und dabei die propagandistischen Wesensmerkmale kennzeichnen.

Tag-Nacht-Zeit: Wenn die Uhr nach der Sonne tickt

Dieser Tage freut man sich, dass die Tage zunehmend wieder länger werden. Man erlebt kurze Tage, die nur für wenige Stunden mit Sonnenlicht erfüllt sind und gut doppelt so lange Nächte. Dabei entfernt sich die aufgrund der Beleuchtungszeit wahrgenommene natürliche Zeit von der tatsächlichen, d.h. physikalischen Zeit. Dieser Effekt ist jeweils an den Sonnenwenden am deutlichsten und zur Tag-Nacht-Gleiche nicht mehr zu spüren.

Die Idee der Tag-Nacht-Zeit (TNZ)

Würde man jedoch annehmen, dass ein Tag laut Uhrzeit genau so lange dauert wie ein Nacht, ergibt sich eine Uhr die um die Wintersonnenwende tagsüber langsamer und nachts schneller läuft. Zur Sommensonnenwende verhält sich die Uhr genau andersherum: Nachts läuft die Uhr schneller als tagsüber.

Im Winter würde sich damit die (reale, physikalische) Arbeitszeit verkürzen und im Sommer verlängern. Während man an den hellen Tagen im Sommer weniger Zeit zum Ruhen bekäme, hätte man im Winter um so mehr. Über das Jahr hinweg wäre die Bilanz gegenüber einer konstanten physikalischen Zeitmessung ausgeglichen.

Die resultierende Varianz in der Dauer einer Sekunde ist akzeptierbar, bedenkt man die subjektive Wahrnehmung der Zeit ohne den Abgleich mit einen Zeitmesser (Uhr).

Wie berechnet man die Tag-Nacht-Zeit?

Eine Uhr dieser Art funktioniert folgender Maßen:

- Ermittlung der Sonnenauf- und untergangszeiten

- Tags multipliziert man die Sekunden seit Sonnenaufgang mit dem Verhältnis aus 12 Stunden und der tatsächlichen Dauer des Tages, und addiert es zur Sonnenaufgangszeit.

- Abends, d.h. nach Sonnenuntergang, multipliziert man die Sekunden seit Sonnenuntergang mit dem Verhältnis aus 12 Stunden und der tatsächuchen Dauer der Nacht (24h – Tagdauer) und addiert sie zur Sonnenuntergangszeit.

- Morgens, d.h. vor Sonnenaufgang, multipliziert man die Sekunden seit Mitternacht mit dem Verhältnis aus 12 Stunden und der tatsächuchen Dauer der Nacht (24h – Tagdauer).

Die obige Formel weist noch einige Ungenauigkeiten, aufgrund der konstanten Faktoren auf. Um an den Übergängen von Tag- und Nachtzeit keine Brüche oder Überschneidungen zu erhalten, kann man statt der konstanten Faktoren auf ein Polynom zurückgreifen, dessen Nullpunkte den Sonnenauf- und Untergangszeiten entsprechen.

Diskussion

Weichen die persönlichen Schlafgewohnheiten von den gesellschaftlich, z.B. durch festgelegte Arbeitszeiten, vorgegebenen Tagesrhythmus zu stark ab, kommt es zu einem sozialen Jetleg. Jemand, der von sich aus dazu neigt sehr spät ins Bett zu gehen und demzufolge morgens länger schlafen würden, fehlt es u.U. an Schlaf, wenn er sehr früh zur Arbeit gehen muss. Im Hinblick auf den individuellen Biorhythmus des Menschen und die damit zusammenhängende Gleichverteilung der Schlafmitte (Mitte zwischen der Einschlaf- und Aufwachzeit) bringt die TNZ keinen Vorteil, um den sozialen Jetleg auszugleichen. Das Problem des sozialen Jetleg kann also nicht durch eine bestimmte Zeitrechnung, sondern lediglich durch gesellschaftliche Änderung (z.B. flexible Arbeitszeiten) gelöst werden.

Der Vorteil der TNZ besteht einzig darin, dass man an langen Tag aktiver ist als an kurzen Tagen und somit seine Hauptaktivität um die Sommersonnenwende konzentriert, während man im Winter vermehrt in den Winterruhemodus findet. Im Kirchenjahr ist dies zumindest in der Adventszeit auch so vorgesehen.

In wie weit die Idee einer TNZ praktisch umsetzbar ist, bedarf eines Selbstversuchs. Eine App könnte einem Helfen die TNZ nicht aus den Augen zu verlieren. Unabhängig von einem Selbstversuch sind sind Synchronisationsprobleme mit der sozialen Umwelt vorprogrammiert. Dennoch ist die TNZ ein interessantes Gedankenexperiment für eine dynamischere, vom Licht abhängige Tagesgestaltung.

Workshop: Neue Lehre für Neue Medien

Am Freitag veranstalteten wir an der TU Chemnitz den ersten Teil unseres Workshops „Neue Lehre für Neue Medien“. Wir, das sind drei Mediendidaktiker des sächsischen Verbundprojekts „Lehrpraxis im Transfer“, welches durch das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen koordiniert wird. Der Workshop ist deshalb auch Bestandteil des aktuellen Kursprogramms.

Unser Ziel bestand darin, den Teilnehmern Beispiele erfolgreicher mediengestützter Lehr-Lern-Szenarien vorzustellen, die sie direkt für ihre Lehre adaptieren können. Die Neuen Medien sollen dabei keinen Selbstzweck erfüllen, sondern als Mittel zum Zweck einer guten Lehre dienen. Aus diesem Grund war es uns wichtig auf aktuelle Herausforderungen der Lehrenden einzugehen und stets den Mehrwert und Mehraufwand im Blick zu behalten.

Die realen Szenarien haben wir in kompakter Form jeweils auf zwei Seiten zusammengefasst und dabei die didaktischen, organisatorischen und technischen Besonderheiten herausgestellt:

- Lerntagebuch via Mahara, OPAL oder moodle

- kollaboratives Schreiben via Google Docs, Zoho oder etherpad

- Podcast Wiki Physik als ein Beispiel für Wikis und Lernvideos

- SOOC als Beispiel für einen cMOOC mittels Blogs

- Twitterwall als günstige Variante eines classroom response systems

- Lernmanagementsystem

Während des ersten Workshop-Tages hatten die Teilnehmer zwei Arbeitsaufträge zu bewältigen. Im ersten machten sie sich mit einem der sechs Szenarien vertraut und bereiteten es zu einem Poster auf, was sie den übrigen Teilnehmern im Anschluss präsentierten. Der zweite Arbeitsauftrag bestand darin, eines der vorgestellten Szenarien auszuwählen und es auf eine eigene Lehrveranstaltung zu übertragen oder in eine solche zu integrieren. Zu diesen vorgestellten Ideen gab es abschließend ein Feedback der Gruppe und von uns natürlich.

Auch wenn nicht jedes Szenario sofort Begeisterung weckte (Twitterwall, SOOC), war die Resonanz auf die Veranstaltung recht positiv. Vor allem die angebotenen Freiräume zur Entwicklung von Ideen für mediengestützten Lehr-Lern-Szenarien wurde gut aufgenommen.

Bis zum zweiten Workshop-Termin in zwei Wochen sind wir nun gespannt, wie die Teilnehmer ihrer Ideen konkretisieren. Bislang gewannen wir jedoch den Eindruck, als würden die Teilnehmer ihre Ideen tatsächlich in die Tat umsetzen wollen. Perspektivisch planen wir weitere Szenarien zu sammeln und in einer Falldatenbank anzubieten.

Wir suchen also weitere Beispiele für gelungene Anwendungen Neuer Medien in der Lehre. Könnt ihr uns welche empfehlen?

Vorträge zu Open Data beim CCC Congress / Datenspuren

Im Jahr 2013 gab es beim 30C3 (CCC Congress) in Hamburg sowie bei den Dresdner Daten Spuren einige interesante Vorträge zum Thema Open Data. Da mich das Thema in Bezug auf Dresden und Sachsen beschäftigt, sind dererlei Vorträge immer wieder ein guter Input, um bei den vielen Aktivitäten weltweit ein Stückweit auf dem Laufenden zu bleiben.

Sehr lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch Evgeny Morozov‘s kritische Auseinandersetzung mit den Nachteilen eines durch Opan Data transparenteren Staates. Aber dazu später mehr.

CCC Congress 2013, Hamburg

Data Mining your City

Open Data, Open Government und Transparenz

Link zum Video

Datenspuren 2013, Dresden

Private und freie Geo Welt

ddmesh