Am Freitag veranstalteten wir an der TU Chemnitz den ersten Teil unseres Workshops „Neue Lehre für Neue Medien“. Wir, das sind drei Mediendidaktiker des sächsischen Verbundprojekts „Lehrpraxis im Transfer“, welches durch das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen koordiniert wird. Der Workshop ist deshalb auch Bestandteil des aktuellen Kursprogramms.

Unser Ziel bestand darin, den Teilnehmern Beispiele erfolgreicher mediengestützter Lehr-Lern-Szenarien vorzustellen, die sie direkt für ihre Lehre adaptieren können. Die Neuen Medien sollen dabei keinen Selbstzweck erfüllen, sondern als Mittel zum Zweck einer guten Lehre dienen. Aus diesem Grund war es uns wichtig auf aktuelle Herausforderungen der Lehrenden einzugehen und stets den Mehrwert und Mehraufwand im Blick zu behalten.

Die realen Szenarien haben wir in kompakter Form jeweils auf zwei Seiten zusammengefasst und dabei die didaktischen, organisatorischen und technischen Besonderheiten herausgestellt:

- Lerntagebuch via Mahara, OPAL oder moodle

- kollaboratives Schreiben via Google Docs, Zoho oder etherpad

- Podcast Wiki Physik als ein Beispiel für Wikis und Lernvideos

- SOOC als Beispiel für einen cMOOC mittels Blogs

- Twitterwall als günstige Variante eines classroom response systems

- Lernmanagementsystem

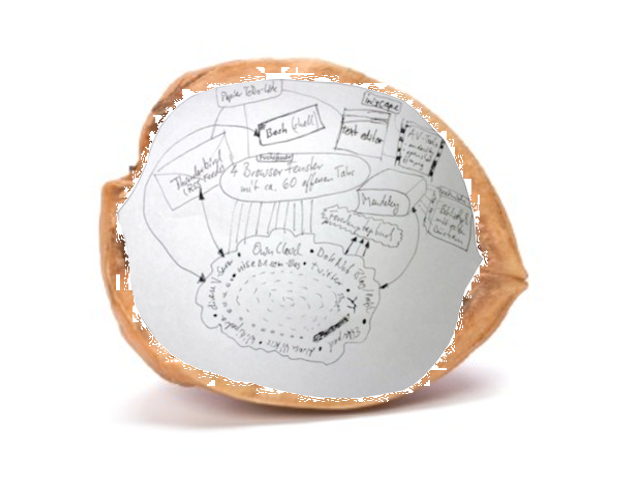

Während des ersten Workshop-Tages hatten die Teilnehmer zwei Arbeitsaufträge zu bewältigen. Im ersten machten sie sich mit einem der sechs Szenarien vertraut und bereiteten es zu einem Poster auf, was sie den übrigen Teilnehmern im Anschluss präsentierten. Der zweite Arbeitsauftrag bestand darin, eines der vorgestellten Szenarien auszuwählen und es auf eine eigene Lehrveranstaltung zu übertragen oder in eine solche zu integrieren. Zu diesen vorgestellten Ideen gab es abschließend ein Feedback der Gruppe und von uns natürlich.

Auch wenn nicht jedes Szenario sofort Begeisterung weckte (Twitterwall, SOOC), war die Resonanz auf die Veranstaltung recht positiv. Vor allem die angebotenen Freiräume zur Entwicklung von Ideen für mediengestützten Lehr-Lern-Szenarien wurde gut aufgenommen.

Bis zum zweiten Workshop-Termin in zwei Wochen sind wir nun gespannt, wie die Teilnehmer ihrer Ideen konkretisieren. Bislang gewannen wir jedoch den Eindruck, als würden die Teilnehmer ihre Ideen tatsächlich in die Tat umsetzen wollen. Perspektivisch planen wir weitere Szenarien zu sammeln und in einer Falldatenbank anzubieten.

Wir suchen also weitere Beispiele für gelungene Anwendungen Neuer Medien in der Lehre. Könnt ihr uns welche empfehlen?