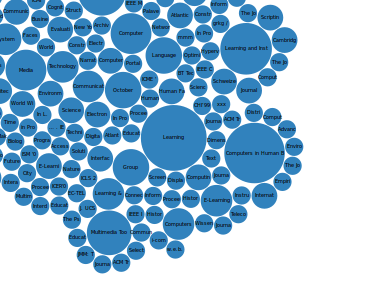

After breaking into the simple Mendeley Database to obtain the most frequent authors and co-authors I started another attemt to rank the journals by it occurance. The resulting bubble visualisation is not the best reprsentation to quickly grasp the information but it gives you an overview on how focused your literature collection is. In my case I realised the brought span of collected journals. Even the most frequent journals do not count more then 11 articles.

The result can help to fell a decision of the right journal in order to avoid reviewer comments like „Also, you often cited other technology journals, but only cited one source from our journal. You may want to consider submitting to a journal that you cited most often in your paper“.

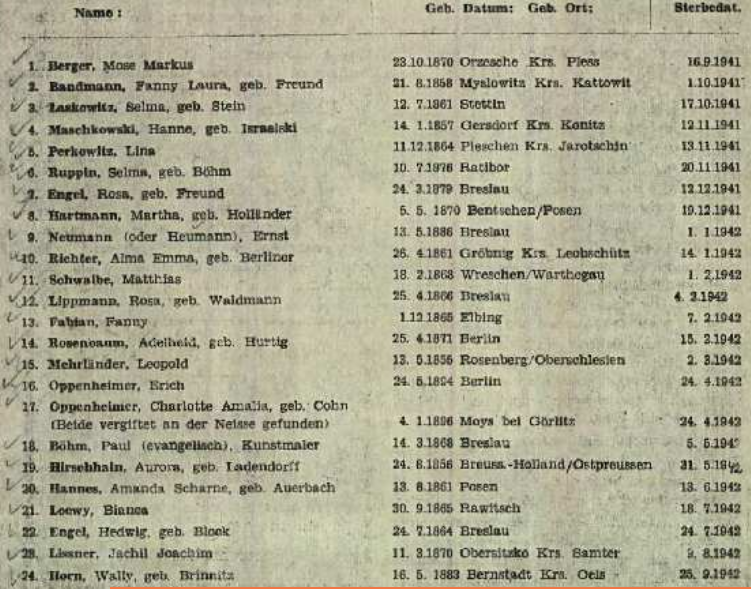

By analysing the data I found another prupose to use the database. Due Mendeley does not offer any function to valitdate completness of meta data such a features could be implemented outside of the Desktop application. By BibTex to render the citations I usually get complains about missing attributes.