In Dresden trafen sich in den vergangen beiden Tagen Wasserexperten aus aller Welt zur Tagung ‘Management of Water in a Changing World: Lessons Learnt and Innovative Perspectives’, um sich über die drängensten Probleme einer nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser zu beraten.

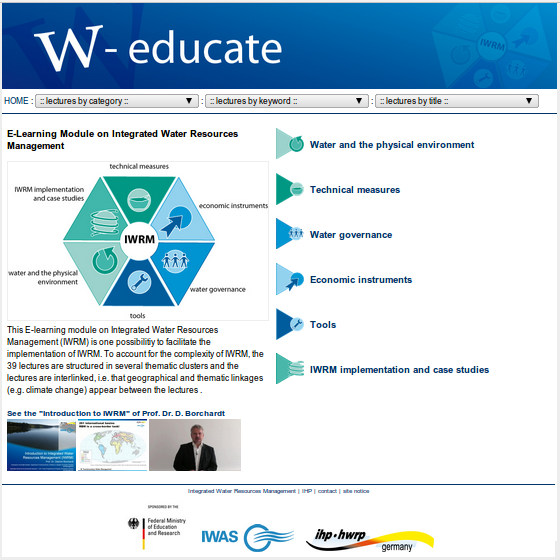

Unter Federführung des UNESCO-IHP/HWRP Koblenz und in enger Zusammenarbeit mit Forschern der TU Dresden und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ – in Leipzig präsentierten wir zum ersten mal die “W – educate” E-Lectures. Die insgesammt 40 Lernfilme zur integrierten Wasserressourcen-Bewirtschaftung haben wir mit Folien versehen und zu einem Hypervideo-Netz aufbereitet. Besonderes Augenmerk legten wir dabei auf das Wissensmanagement der videographischen Ressourcen. Eine zeitliche und semantische Strukturierung gewährt dem Anwender vielfältige Einstiege und Übergänge zwischen den Lernthemen. Das Software Framework zu wurde von mir am IHI Zittau implementiert.

Das Konglomerat an E-Lectures soll ab Dezember als USB-Variante und Internetlösung weltweit Verbreitung finden. Bis dahin nutzen wir die Zeit für weitere Optimierung und die Implementierung eines nachhaltigen Wartungssystems – vielleicht mit Hilfe des ViWiki.

One possibility to support the worldwide implementation of IWRM is to improve IWRM research and education.

Therefore, IWAS does, together with the German secretariat of UNESCO-IHP (International Hydrological Programme) and WMO-HWRP (Hydrology and Water Resources Programme of World Meteorological Organization), develop an E-learning module on IWRM that is supposed to complement classical learning options.

Since IWRM is complex and as interdisciplinarity is often missing in water management, the module interlinks lectures, i.e. that thematic and geographical linkages (e.g. climate change) between the lectures appear and thus the user can switch within one lecture to another one. To facilitate the access to the module, the 39 lectures are structured in several thematic clusters and an introduction to IWRM and a user guide are provided.

Target groups of the module are graduating students in water-related fields, decision makers, water-related professionals and administration staff.