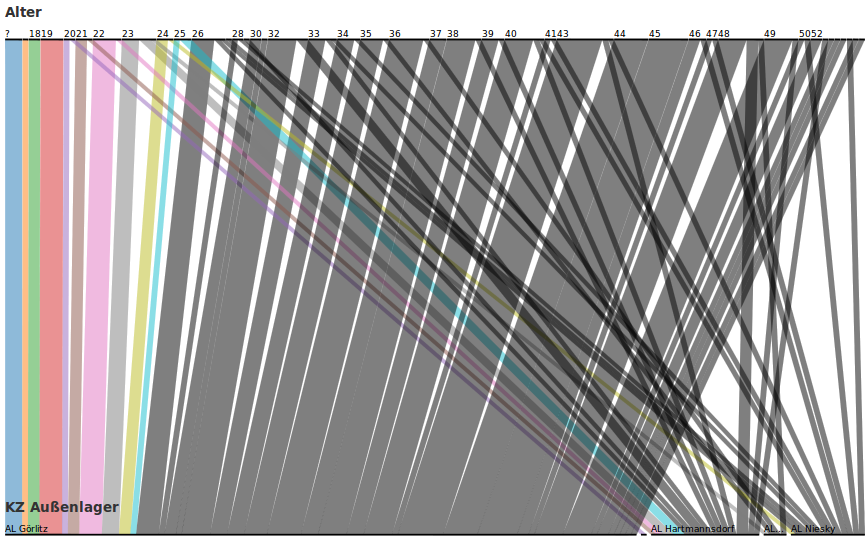

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen mich weiter in R einzuarbeiten, doch so manches webbasiertes Visualisierungswerkzeug macht auf den ersten Klick mehr her. Ausgehend von einem Datensatz der Friedhofsverwaltung Görlitz über die 1944 und 1945 im dortigen Krematorium eingeäscherten Häftlinge der KZ-Außenlager Görlitz, Bautzen, Niesky und Hartmannsdorf habe ich die Lager mit dem erreichten Lebensalter als Parallel Set dargestellt.

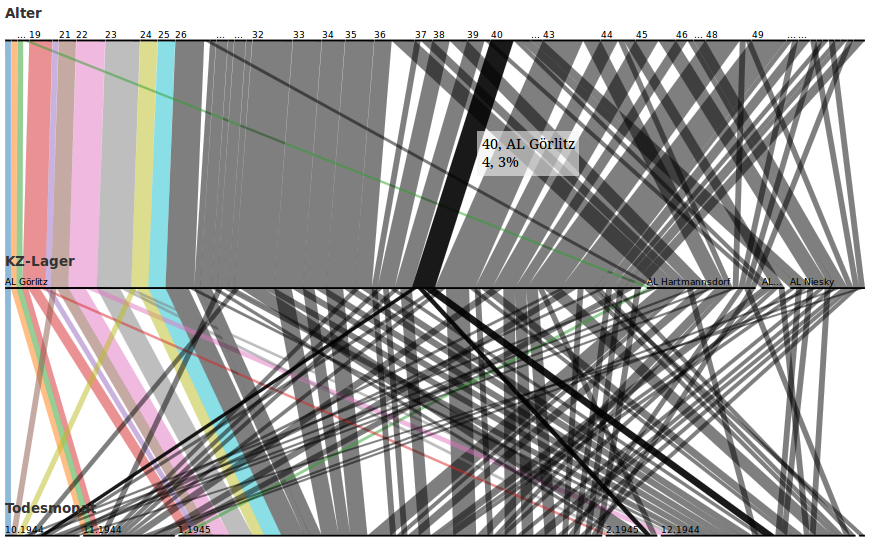

Parallel Sets bieten sich insbesondere dann an, wenn mehrere Fraktionen von Mengen betrachtet werden sollen. Ergänze ließe sich das Bild beispielsweise um den Monat, in dem der Gefangene ums Leben kam:

Hieraus kann man gut erkennen, in welchen Monaten Gefangene aus welchen Lagern zu Tode kamen. Das Lebensalter der Nieskyer Hartmannsdorfer Häftlinge fast ausschließlich oberhalb von 36 Jahren. Im Januar 1945 starben im Görlitzer KZ-Lager also vermehrt Häftlinge jüngeren Alters. Aus dieser Darstellungsform ergeben sich also eine ganze Reihe von Ableitungen und Fragestellungen, die mir vorher anhand der Listen und simplen 2D-Graphen nicht bewusst geworden sind.