Category: Tech

Unvideopedia: Warum Videos bei Wikipedia nicht ankommen

Es bemüht sich wieder einmal jemand darum, mehr Videos in die Wikipedia zu bekommen. Von den 4 Millionen Artikel ist nur ein Promill mit einem Video angereichert. Die Vorteile von dynamischen Medien stehen außer Frage. Auch an (creative commons) Videoressourcen fehlt es nicht mehr. Dennoch gibt es einige Schwierigkeiten mit der Video(-Co)-Produktion für Wikipedia-Artikel:

- Sprache: viele Videos sind in anderen Sprachen vertont, als der Artikel, Untertitel sind unumgänglich.

- Visual litracy: Es gibt vergleichsweise wenig Leute, die gute Filme machen können. Schreiben können dagegen viele.

- Gelegenheit: es gibt viele Phänomene, die sich nicht ohne Weiteres und sofort vom Schreibtisch aus mit einer Kamera einfangen lassen (z.B. Eisvögel, Kuelap, Steinpilzwachstum).

- Qualität und Korrektur: Während sich ein schlechter Sprachstil oder unvollkommene Inhalte in Texten leicht editieren lassen, offenbaren sich Videos als atomare Klötzer, die wenn dann nur vollständig neu produziert bzw. ausgetauscht werden können. Ob sich künftig vertonte HTML5-Slideshows oder Vektoranimationen durchsetzen (Litracy) bleibt abzuwarten.

Andrew Lih bemüht sich nun im Projekt Wiki Makes Video die Integration von Videos zu unterstützen und durch Gestaltungshilfen (Muster) zu vereinfachen. Auf der Seite finden sich einige praktische Tipps zu Kameraeinstellung und Schnitt, je nach dem welche Art von Objekt man filmen möchte. Bemerkenswert ist auch die etwas naive Liste mit Artikeln, die von einem Video profitieren könnten. Eigentlich ließe sich jeder Artikel, der von Tieren, Pflanzen, Gebäuden, Landstrichen und sonstigen dreidimensionalen, realen Gegenständen handelt, durch bewegte Bilder bereichern.

In der Vergangenheit gab es bereits mindestens eine ähnliche Initiativen von Kaltura, die jedoch leider im Sande verlaufen ist. Diesmal dürfte Lih jedoch einige Studenten der University of Southern California dafür begeistert verpflichtet haben, so dass zumindest ein Effekt zu verzeichnen seinw ird. Auf der diesjährigen WikiSym / OpenSym in Hong Kong ist Andrew Lih mit einem Beitrag „Video Co-creation in Collaborative Online Communities“ dabei.

Ich bin auch gespannt, wann die Liste der featured Videos [1,2] entwaffnet wird:

- Annie Oakley shooting glass balls, 1894.ogg

- Apache-killing-Iraq.avi.ogg

- Cub polar bear is nursing 2.OGG

- DuckandC1951.ogg

- Eichmann trial news story.ogg

- Goa 1955 invasion.ogg

- Moon transit of sun large.ogg

- Play fight of polar bears edit 1.avi.OGG

- Searching for bodies, Galveston 1900.ogg

- Tanks of WWI.ogg

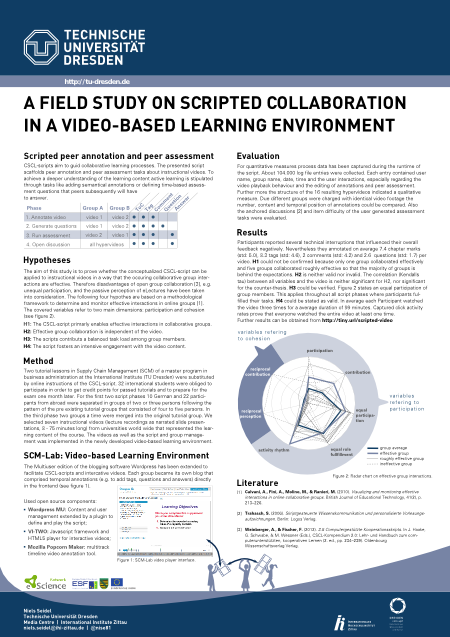

ICWRER e-learning session program

In about 40 hours ICWRER will open and only five days later our session about progressive e-learning concepts begins. The session is split in two parts. In the first part Claudia Bremer, Heribert Nacken and Claudio Caponi will focus the topic from different perspectives. In the second part a hands-on demo session takes place. Introduced by a so called madness exhibitors will show their e-learning applications and digital learning resources.

Talks on progressive e-learning concepts

08:30 am

New Media in Education: about eLearning, open educational resources and MOOCs

Author: Claudia Bremer | Goethe-University Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | DE

09:00 am

Blended Learning and the way to Lifelong Learning

Author: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Heribert Nacken | RWTH Aachen | Aachen | DE

09:30 am

E-learning for staff of operational Hydrological Services: making it happen in the real world

Author: Claudio Caponi | World Meteorological Organization | Geneva | CH

[10:15 – 10:45 Break]

10:45 am – 12:00 am

Presentation of existing e-learning solutions for water and environmental dynamics

Moderator: Niels Seidel | Dresden University of Technology | Zittau | DE

„E-learning for staff of operational Hydrological Services“

Claudio Caponi | World Meteorological Organization | Geneva | CH

„Interactive hydrological modeling using GeoGebra worksheets“

Andy Philipp | University of Technology Dresden | Dresden | DE

„The FLOODmaster Study Program“

Marco Leidel | University of Technology Dresden | Tharandt | DE

„IWRM Education: A Hypervideo Lecture Series“

Niels Seidel | University of Technology Dresden | Zittau | DE

[Several applications]

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Heribert Nacken | RWTH Aachen | Aachen | DE

Zeit für Details und nicht endende Videos: YouTube slow motion

Im YouTube Editor kann man nun Bewegtbilder langsamer abspielen. Die 72 Stunden Video, die jede Minute auf YouTube hochgeladen werden, könnte man somit auf 576 Stunden strecken. Gut für die Statistic, doch technisch ein alter Hut, den sich YT lange nicht aufsetzen wollte.

Hier das YouTube-Beispiel:

Hier das gleiche via HTML5 (geht nur mit Chrome, Opera und Safari ?):

Die aktuellen Implementierungen von HTML5 finde ich nicht zufriedenstellend. Erstens unterstützt kaum ein Browser das Attribut playbackRate (z.B. Firefox nightly build only) und zweitens ist z.B. mit Chromium unterhalb der halben Wiedergabegeschwindigkeit keine Ton mehr zu hören.

Gerade der Ton ist es jedoch, was ich an YT’s slow motion so spannend finde. Wir können also wieder versteckte Botschaften in die Videos schmuggeln, die erst bei der richtigen Wiedergabegeschwindigkeit zu entschlüsseln sind.

Leider überlässt YT dem Nutzer keine freie Hand die Wiedergabe beliebiger Videos zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Eine solches Feature könnte dem Anwender helfen monotone TEDtalks doppelt so schnell zu hören und zu sehen.

#SOOC13 Hilfe, mein Prof blogt! Texten ist Neunziger.

Im SOOC13 läuft gerade eine Blogparade bei der Professoren und Wissenschaftlichen Mitarbeiter gefragt werden, warum sie bloggen.

Aber warum? Blogposts werden auf keiner Publikationsliste erwähnt. Blogposts werden bei Anträgen um Drittmittel nicht berücksichtigt. Blogposts werden vielleicht noch nicht einmal von den eigenen Mitarbeitern oder Studenten gelesen. Oder doch?

Für mich hat das Bloggen nur teilweise mit dem Job an der Uni zu tun. Zum einen habe ich bereits während meines Studiums (2007) bzw. während der Schulzeit (1999) mit dem Bloggen bzw. „Homepage füllen“ begonnen und zum anderen gehen die in meinem Blog dargestellten Themen weit über die Spezialisierung meiner Forschung und Lehre hinaus. Ein Blog ist für mich zunächst nur ein Weg, Inhalte ins WWW zu stellen und dabei die Kontrolle über die Daten zu behalten. Hier eine Reihe von Gründen, die mich bislang trotz oder aufgrund von 33 Feed-Abonnenten und täglich >100 Besuchern (~600 page views) dazu bewogen haben 262 Beiträge schreiben:

- Media Richness: Auf einer Webseite lassen sich Dinge darstellen, die eine Paper/Konferenzbeitrag (noch?) nicht vermitteln kann (z.B. interaktive Software). Aber auch beim bloggen gerate ich zunehmend an die Grenzen des darstellbaren. Die Ausdruckskraft der gegenwärtigen Systeme hält mit den gestalterischen Asudrucksformen (DataViz/D3, Layered Video, Infografiken, Motion Graphics, SVG, …) nicht mehr mit. Wer „heute digitale Avantgarde sein will“, so sagte Markus Hündgen auf der re:publica, „braucht einen Kanal bei YouTube“ und einiges mehr, so meine ich. Texten ist Neunziger.

- Flüchtigkeit vs. Transparenz: Im Vergleich zu Vorträgen, Demos usw. manifestieren sich Inhalte in Blogposts viel besser über längere Zeit hinweg. Die Manifestation schafft eine Transparenz der eigenen Aktivität.

- Denken durch Schreiben: Einen Beitrag für eine Zielgruppe zu schreiben und dabei eine bestimmte Absichten zu verfolgen kann man als komplexes Problemlösen oder gar problemlösendes Lernen bezeichnen. Wenn ich einen kurzen Blogpost schreibe, ordne ich meine Gedanken zu einem Thema. Das hilft mir, falls ich später einen umfassenderen Text verfassen möchte. Es hilft auch, um Fragestellungen und Argumentationslinien während des Schreibens zu finden.

- Speicher voll Wissen: Die Funktionen von Social Bookmarking Diensten hat mir noch nie ausgereicht, um Zusammenhänge und Einordnungen von Ressourcen festzuhalten. Ich nutze die Kombination aus Kategorien, Tags, Blogpost und die Verweise auf ähnliche Beiträge als _eine_ Form des persönlichen Wissensmanagement.

- Medaille²: Neben diesem öffentlichen Teil meines Logbuchs gibt es seit nunmehr drei Jahren einen privaten Teil, der als lokales, persönliches Forschungstagebuch ([1]) fungiert. Zusammen bilden die Blogs zwei Seiten einer Medaille. Inhalte wechseln dabei des öfteren die Seiten und sind gegenseitig inspiriert.

- Wirkung: In bestimmten Themenbereichen kann ich mit einem Blogpost Vertreter von Verwaltung und Presse erreichen und mit ihnen in Dialog treten. Das kann soweit führen, dass ein Blogpost öffentliche Debatten im Reallife auslöst und dadurch Handlungsdruck erzeugt (z.B. [1], [2], [3]). Mit wissenschaftlichen Beiträgen auf Tagungen und in Journalen wäre (mir) dies nicht möglich, weil sich ja kaum ein Journalist oder Kommunalpolitiker die Zeit oder das Geld nimmt, um an der Wissenschaft teilzuhaben.

- Tiefe in der Breite: Wie bereits oben erwähnt, gönne ich mir die Freiheit über Dinge zu schreiben, die mich als Privatmensch bewegen, ohne auf Gutachten, Deadlines oder Autorenrichtlinien angewiesen zu sein. Über die Jahre haben sich dabei Themenstränge entwickelt, deren Inhalte ich wie ein Kurator zusammenstelle und kommentiere, oder die ich neu beitrage. Über die Zeit entsteht eine thematische Tiefe aus der ich und andere schöpfen können.

- Prokrastination: Es kommt gelegentlich vor, dass ich hier und da [1, 2] Beiträge schreibe und dadurch die wirklich wichtigen Arbeiten aufschiebe. Bloggen ist wie Bleistiftspitzen oder Teekochen.

Next Generation DataViz: Drawing Dynamic Visualizations

Bret Victor bringt in diesem Stanford HCI-Kurs einen schönen Vergleich zwischen den Tools die einem zur Datenvisualisierung zur Verfügung stehen und den Freiheitgraden beim Schreiben von Texten: Wenn man als Wissenschaftler versucht Daten mit Excel zu visualisieren, dann ist das als gäbe es nur Lükentextvorlagen zum Schreiben eines Papers. Schlüssig erläutert Victor die Nachteile der gegenwärtigen Tools zur Datenvisualisierung:

- Excel & Co: ist in seinem Ausdrucksformen enorm eingeschränkt

- Zeichenwerkzeuge wie Adobe Illustrator oder Inkscape sind zu umständlich in der Handhabung, wenn man große Datenmengen bearbeiten möchte

- Programmierung mit R oder D3 ist, als man versucht blind Objekte zu manipulieren („Programming is blindly manipulationg symbols“)

In dem Video führt er die nächste Generation von Werkzeug vor, mit der man Datensätze mit Standardobjekten (Rechteck, Kreis, Punkt, Linie) manipulieren (Skalieren, Drehen, …) kann. Ein wesentliches Feature stellen dynamische Parameter dar, mit denen man beispielsweise den Neigungswinkel einer Gerade von einem Datensatze abhängig machen kann. Desweiteren führt das Snapping als eine Methode ein, um graphische Elemente (dynamisch) miteinander zu verknüpfen.

Ich kann es jedenfalls kaum erwarten bis das Tool bei github erscheint. Bisweilen gibt dort schon ein ähnliches Tool namens livecoding mit dem man immerhin D3-Code in Echtzeit manipulieren kann.

UPDATE: Bret Victor hat schon mal die Dokumentation der Software ins Netzt gestellt.

Legetechnik für Lernvideos erklärt

Zum diesjährigen Lernfilmfestival gibt’s einen passenden Film zusehen, in dem Mittel und Methoden der Legetechnik (oder auch CommonCraft Stil) erklärt werden.