CORDTRA stands for Chronological-Ordered Representation of Discourse or Tool Related Activity. These diagrams consist of a timeline where multiple processes are ploted in parallel. Basically it is scatter plot where activities follow a certain coding scheme. In my example the usage of video annotations was distinguished into different interactions, e.g. using Popcorn Maker or direct annotation authoring or contributing/starting an electronic assessment (quiz). The input data was captured in a logfile containing activity data together with a unix time stamp.

Category: Tech

J. Loviscach zu Videos in der Hochschullehre

Jörn Loviscach berichtet seit mehreren Jahren über seine Erfahrungen zum Einsatz von Videos in der Lehre an Hochschulen. Er zählt sicher zu den fleißigsten Produzenten von anspruchsvollen Lernvideo, den man bei Youtube finden kann. Seine Lösungen sind von Effizienz und Effektivität geprägt und überzeugen durch pragmatische, einfach nachzuahmende Lösungen. Gerade dieser Minimalismus ist es, der Jörn Loviscach ein bisschen daran hindert über das Genre des Lernvideos hinaus zu schauen und neue technische Ansätze zu verfolgen, die YouTube & Co nicht bieten. Konzepte wie layered video, hypervideo oder, allgemeiner gesprochen, das TEMPORAL WEB gehen noch an ihm vorbei.

Spannend finde ich seine Anmerkungen zur Integration von Testfragen (Udacity), Fast Forward (Coursera) und definierten Zwangspausen im Video, in denen die Rezipienten Zeit zum Nachdenken bekommen.

Hypervideo E-Learning Module IWRM @ Open Education Week

Vom 11. bis 15. März 2013 Die Online-Konferenz findet weltweit an verschiedenen Standorten statt. Wir haben uns mit einem „project showcase“ beteiligt und stellen das E-Learning Module on Integrated Water Resoruce Management (www.iwrm-education.org) vor.

Social Entrepreneurs im IT Sektor

Seit einigen Jahren höre und lese ich verstärkt vom weltweiten sozialen Unternehmertum, wie kleine und feine Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht haben ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Erst an zweiter Stelle geht es ihnen um den Gewinn, wobei sie wirtschaftlich/finanziell unabhängig sind. Eine winzige Unternehmung dieser Art (Soliwein) habe ich letztes Jahr in Dresden praktisch unterstützt. Und: das Geschäft läuft.

Seit dem frage ich mich, ob es Social Entrepreneurs auch im IT Sektor gibt? Oder: Wie kann man als Informatiker in diesem Feld tätig werden?

Dazu habe ich bei den beiden größten und bekanntesten Geldgebern im Bereich der Social Entrepreneure (Schwab Foundation, Ashoka) recherchiert und immerhin fünf Unternehmen finden können, die durch ihre IT Kompetenz (auch) Lösungen für gesellschaftliche und soziale Probleme anbieten.

Read More

CODOC – Interaktive Dokumentarfilme

Webvideos sind bekanntlich kaum interaktiver als das, was man am Fernsehgerät so einstellen kann. Die Produktionsfirmer CODOC hat nun einen eigenen, experimentellen Player entwickelt, mit dem man mehrere Informationsschichten auf das Video legen kann (layered video). Per Klick auf Hyperlinks pausiert das Video während in kleinen Fenstern Zusatzinformationen wie Text, Bilder oder (Google-)Karten erscheinen. Der Ansatz erinnert sehr stark an Moziallas Popcorn Maker, ist jedoch wesentlich liebevoller ausgeführt, als das, was Mozilla bislang als Anwendungsbeispiele vorweisen kann. Dies liegt nicht zuletzt an den professionell produzierten Filmen.

Leider läuft der experimentelle Player derzeit nur im Safari Browser und auf dem Apfelbrett. Hier deshalb vorerst eine Screencast:

Nach- und Abgang des Social Media Symposiums

Gestern fanden wir uns im alten E-Technik-Labor der Hochschule Zittau/Görlitz zum Symposium „Digitalisierung und Social Media in Lehre und Forschung“ zusammen. Die Veranstaltung hatte den Charakter eines Workshops. Umgeben von faszinierenden Micrographien und alten Schaltschränken diskutierten die Leute über den Nutzen von Social Media im Marketing, dem Lernen mit Videos und für das effektive und effiziente Arbeiten.

Andre Jontza von der Handelshochschule Leipzig (HHL) referierte über deren PR-Strategien in Facebook. Abgesehen von den allseits bekannten Marketing-Stories überraschte mich, dass die HHL ihr Kerngeschäft, nämlich Forschung und Lehre, nicht gezielt auf diesen Kanälen kommuniziert. An der HHL dreht sich die Kommunikation um Leipzig, die HHL als solches und die Studierenden und Absolventen. In Berkley, Standford und am MIT ist man da beispielsweise mit dem Angebot von freien Lernressourcen ein gutes Stück weiter. An der TU Dresden beschäftigen wir uns mit dem Thema eScience, d.h. der Nutzung und Bedeutung von IKT und insbesondere Social Media in der Forschung.

Nicolai Wirth inspiriert durch seine Biographie in der Startup-Szene des Web 1.0 und 2.0. Um seine Anregungen für eine effiziente Arbeit mit Social Media wirklich bewerten zu können, hätte ich in den Nachmittagsworkshop setzen müssen. Durch seinem Vortrag im Symposium bestätigt er jedenfalls meine Ansicht, dass man via Facebook, twitter und Xing zwar auf dem Laufenden bleiben kann und damit prima Kontakte am Leben halten kann, doch für ein weitergehende Wissensmanagement auf andere Werkzeuge zurückgreifen muss. Die genannten Dienste bringen einem auch nur dann zu neuen, inspirierenden Informationen, wenn man bereits ein entsprechendes Netzwerk geknüpft hat. Je cooler deine Freunde, desto bessere Informationen kannst du von ihnen abgreifen. Diese Erkenntnis ist fatal, wenn man bedenkt, dass uns diese Medien i.d.R. von Meinungsführern mit einem ausgebauten Netzwerk empfohlen werden.

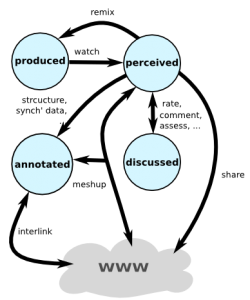

Mein Beitrag über Lernvideos im Kontext von Social Media umfasste eine Einordung von Videos hinsichtlich ihrer medialen Eigenschaften, technischen Ausprägungen und kollaborativen Einsatzszenarien in der Lehre. Kollaborative Prozesse können sowohl während der Videoproduktion und Annotation, als auch bei der Auseinandersetzung mit dem Video stattfinden. Die einzelnen Prozesse sind die Übergänge zwischen vier verschiedenen Zuständen eines produzierten, wahrgenommenen, annotierten und diskutierten Videos. Hinzu kommen Prozesse, welche in weniger eindeutig definierbare Zustände münden, d.h. per Verlinkung, Einbettung oder Meshup in eine engere Beziehung zu anderen Ressourcen im WWW treten.

Im praktischen Teil stellte ich eine Reihe von verfügbaren Tools und Methoden (Mozilla Popcorn Maker, vi-wiki, VideoClipQuest) vor und gab einen Ausblick auf unsere derzeit laufenden Entwicklungen skriptbasierter Lernvideos.

Die HTML 5 Folien mit weiterführenden Informationen wie Videos, Links und Literaturangeben sind bereits seit einigen Tagen online.

Upcoming: Lernvideos im Kontext von Social Software

Der Karriereservice der Hochschule Zittau veranstaltet am 18. Dezember ein Symposium zum Thema »Digitalisierung und Social Media in Wirtschaft und Wissenschaft«. Ich werde mich dort mit einem Vortrag über »Lernvideos im Kontext von Social Software« beteiligen:

Videos werden im Kontext von Social Software oftmals als atomare Artefakte repräsentiert, deren zeitliche Dimension für kommunikative und kollaborative Aktivitäten unzugänglich bleibt. Für Lernvideos als konservierte Wissensbestände eröffnen sich jedoch vielfältige zeitgenaue Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten, die in bestimmten Lehr-Lern-Szenarien einen Nutzen entfalten können. So kann beispielsweise aus einem monologischen Lernvideo ein Dialog zwischen den Lernenden untereinander und dem Lehrenden erwachen. Ebenso können sich am Prozess der Wissensproduktion Lehrende und Lernende gleichermaßen beteiligen.

Der Vortrag bietet eine Überblick über videographische Lernumgebungen und spannt einem Bogen von Video-Blogs über Video-Wikis bis hin zu Open Educational Resources und aufkommenden Formaten wie „Coursera“, „ununi.tv“ sowie andern Massive Open Online Courses (MOOCs).