Eingang zum ehemaligen Kasernenkomplex in Siniawka.

Geschichte/Entstehung des Kasernenkomplex

* Bau …

* Kriegsgefangenenlager im 1. Weltkrieg

* Kriegsgefangenenlager im 2. Weltkrieg

* Außenlager des KZ Groß-Rosen

* Sowjetisches Kriegsgefangenenlager

* …

Kriegsgefangenenlager in Großporitsch bei Zittau im Jahre 1916

Das KZ-Außenlager Zittau

Am 20. September 1944 erhielten die Junker Flugzeug- und Motorenwerke den Bescheid, einen Teil ihrer Produktion in die Gebäude der “Gebrüder Moras AG” Zittau verlagern zu können. Dieser neu eingerichtete Teilbetrieb in der Herwigsdorfer Str. 4b war fortan unter der Bezeichnung “Zittwerke” bekannt.

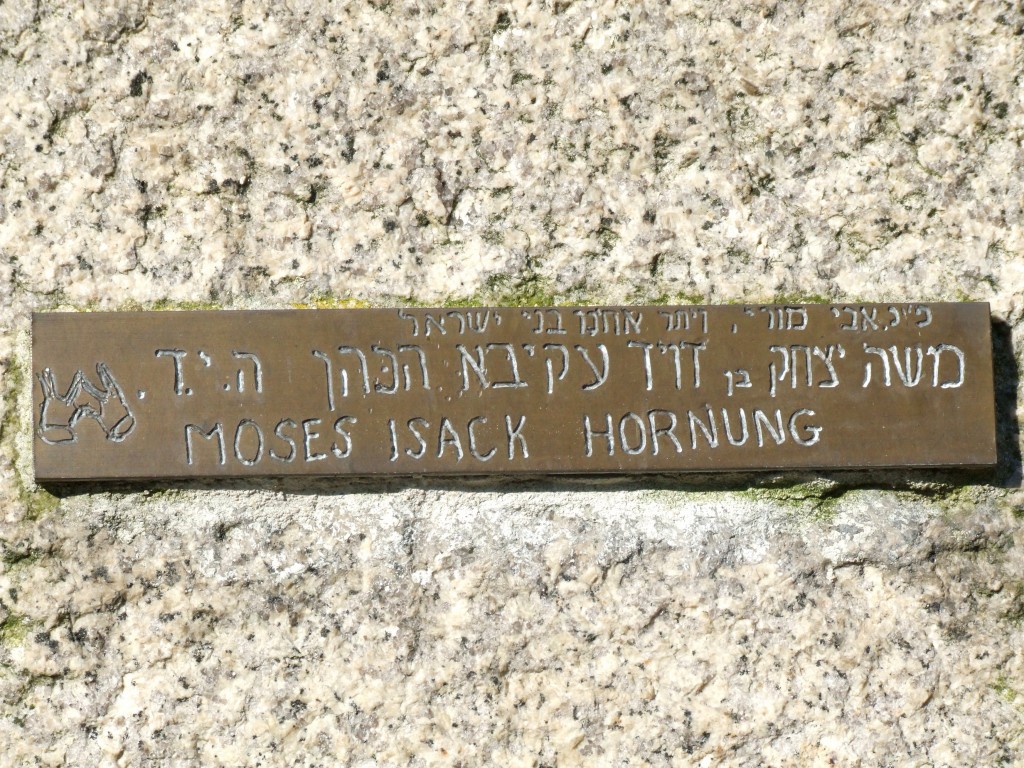

Daraufhin wurden dem Betrieb Zwangsarbeiter zugeteilt und, einen Monat später, auf dem Gelände des kriegsgefangenen Lagers in der Nachbargemeinde Klein-Schönau (Siniawka, PL) ein KZ-Außenlager eingerichtet. Durch den ersten Transport aus dem KZ Auschwitz trafen am 28./29. Oktober 1944 450 Frauen in Zittau ein [1]. Die aus Ungarn, Polen und der Slowakai stammenden Frauen wurden von einem Vertreter der Junkerswerke ausgewählt und mit den Groß-Rosenern Kennnummern 83701-84157 registriert [1].

Neben einem Krankenstatition gab es im Dachgeschoss des Lagergebäudes eine Entbindungsstation, in die auch Frauen aus den Lagern in Ober Hohenelbe, Sackich und Liebau zur Entbindung gebracht wurden.

Am 27. Januar erweiterte man das ursprüngliche Frauenlager um ein Männerlager, in das man 250 polnische, ungarische und belgische Juden von Buchenwald nach Zittau brachte [1]. Im Februar 1945 ordnete die Lagerverwaltung des Görlitzer Außenlagers die Überstellung von 100 kranken Häftlingen nach Zittau an [2].

Lagerkommandant war Erich Rechenberg [2]. Lagerführer war ab dem 1/2 Monat SS-Oberscharrführer Gustav Förster [1].

Gebäude, in dem die Frauen untergebrachte waren.

Auf dem Gelände befinden sich heute mehrere Gewerbebetriebe und eine Psychatrie. Einige der Kasernenblöcke -darunter auch jener, in dem die KZ-Häfrlinge untergebracht waren – sind wieder bewohnt und teilweise saniert worden.

Im Dachgeschoss des Hauses befand sich die Entbindungsstation.

Literatur

[1] Wolfgang Benz / Barbara Diestel (Hgs.): Orte des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager Band 6. Natzweiler. Groß-Rosen. Stutthof. Verlag C. H. Beck, München 2008

[2] Niels Seidel: Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf. Umweltbibliothek Großhennersdorf (Hrsg.). Neisse-Verlag Dresden. 2008.